클래지콰이

역시 괜찮았다. 고급스러우면서 쿨한 이미지를 계속 유지하고 있는 듯. 왠지 보컬 실력도 이전에 비해 낳아진 것 같다. 남성 보컬의 경우, 첫곡에는 볼륨이 작았고 두번째 곡에는 베이스가 너무 두껍게 나왔는데 그 이후로는 괜찮았다. 막판에 가사를 놓치는 삽질을 하기는 했지만 전반적인 소리는 좋았다.

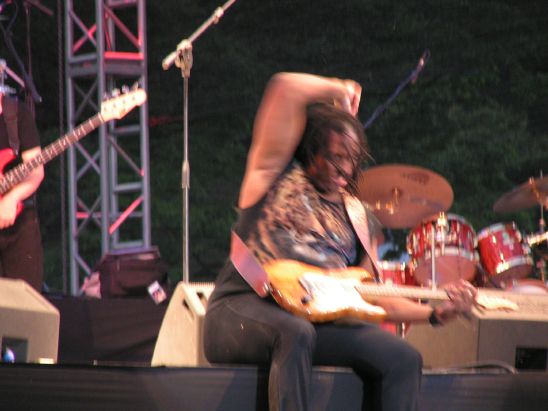

오늘의 베스트 픽처- 난 왜 이쁜 여자가 망가지는 걸 즐길까? 이건 무슨 또 변태 심리.

데이브 홀랜드 퀸텟

사실, 로이 하그로브 RH factor가 빠진다는 건 아쉬움이 컸다. 그 대타가 데이브 홀랜드인지 몰라서 그랬지만.-그래도 역시 아쉽다, 현재 재즈신을 대표하는 인물인데. 나는 로이 하그로브를 21세기 마일즈로 평가한다. Hard Groove는 Bitches Brew처럼 평가는 엇갈리지만 적어도 먼가 이정표가 될만한 작품이다.

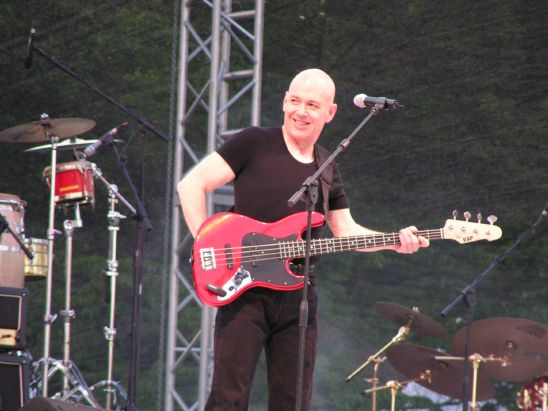

하지만, 이날 데이브 홀랜드 퀸텟의 퍼펙트였다. 46년생인 데이브 홀랜드는 베이스의 주역할인 상대방을 뒷받침할 때나 솔로로 나갈 때나 탁월했다. 안정적이면서도 창의적이었고 자신감에 가득차 있었다. 정말 미스테리다. 재즈 뮤지션은 왜 나이를 먹지 않을까? 드러머는 스틱웍 위주로 곡을 전개했는데 평범한 패턴 전개가 없었다. 드럼 키트는 단촐했지만 거기서 최대한 다양하게 활용했으며 강약과 속도의 조절이 절묘했다.

리드 악긴인 트롬본과 트럼펫의 연주는 블로잉이 시원시원했지만 달짝지근한 멜로디 전개에 기대하기보다는 실험적인 패기가 돋보였다. 여기에 비브라폰의 기묘한 사운드가 석이면서 묘한 모드를 연출했다. 곡은 끊임없이 긴장감이 넘쳤고 실험성이 있으면서도 지루함과 힘이 느껴졌다.

아이러니는 데이브 홀랜드가 바로 그 Biches Brew를 만든 주역이라는 점이다. 바로 비치스 브루의 정신이 이런 것이다. 재즈의 정신이 바로 비트와 조성의 한계를 뛰어넘는 자유분방함에 있는데 밥 그리고 그가 창출한 쿨과 모드 역시 스타일의 굴래에 갖혀 새로운 돌파구가 필요한 시점이었던 것이다. 퓨전의 진정한 의미는 단순히 록의 단순한 비트와 멜로디를 물리적으로 섞어주는 것이 아니라 새로운 에너지와 활력을 찾아오는 것이며 이는 오히려 재즈 본연의 정신과 일치한다. 록의 뿌리 역시 블랙 뮤직에 있는데 블랙 뮤직의 땀과 육질의 힘은 이성에 의한 질서보다 훨씬 매력적인 것이기 때문이다. 이는 진정한 도전이며 매너리즘의 극복이다.

재즈 자체 그리고 5인조로 한정하자면 내가 본 어떤 공연보다도 탁월한 공연이었다.

날은 좀 추었다. 하지만, 뿌듯한 포만감을 느낄 수 있는 하루였다.

'공연 > 기타등등' 카테고리의 다른 글

| Goran Bregivoc 내한 공연 Preview (0) | 2005.06.06 |

|---|---|

| Seoul CT Jazz Festival 2일차-존 피짜렐리 외에-2005.5.22, 올림픽공원 (0) | 2005.05.23 |

| 팻 메스니 그룹 - Pat Metheny Group The way up tour Review(2005.4.30 (0) | 2005.05.01 |

| Seoul Jazz CT Festival (0) | 2005.04.20 |

| 파블로 지글러 내한공연 2005.4.4 (0) | 2005.04.05 |